下丘脑对生理稳态和先天行为的调控至关重要,但其中肽能神经元的轴突投射模式此前未得到充分研究。2025年3月26日,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心和脑认知与类脑智能全国重点实验室牵头,联合华中科技大学苏州脑空间信息研究院以及国内外多家机构在Nature Neuroscience期刊上在线发表了题为“Projectome-based characterization of hypothalamic peptidergic neurons in male mice”的研究论文,对7180 个下丘脑肽能神经元进行单神经元投射组分析,并建立了高分辨率的单神经元投射数据库(https://mouse.braindatacenter.cn/hy)。研究发现这些神经元可分为2 个主要类别和 31 种类型,具有区域偏向性的胞体分布和特定的神经肽富集特征。许多神经元有广泛的轴突侧支,部分投射模式存在地形学组织,还确定了中脑导水管周围灰质的不同亚域和下丘脑内的模块化子网。

1. 实验动物:使用多种转基因小鼠品系和野生型C57BL/6J小鼠。

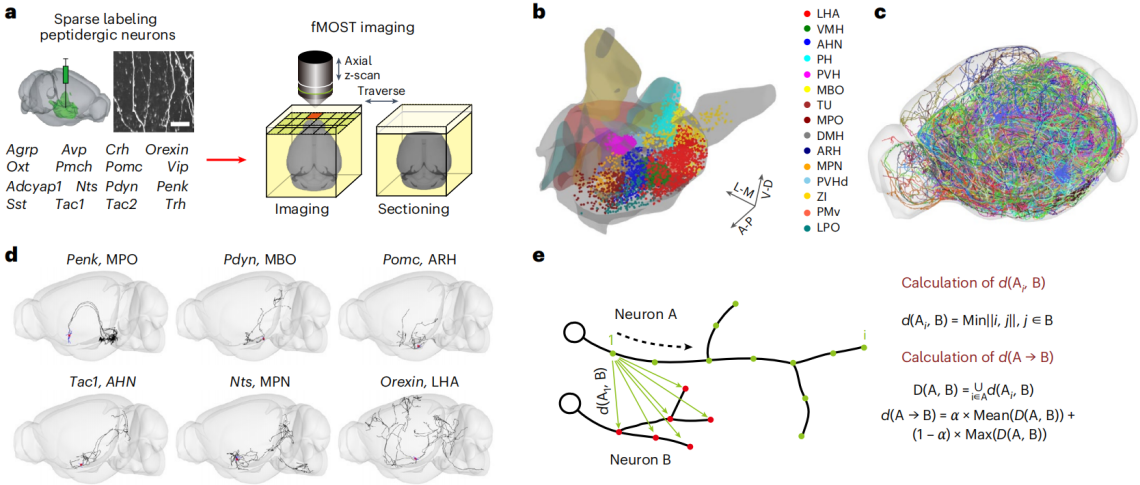

2. 病毒注射:通过向转基因小鼠或野生型小鼠注射携带特定基因的腺相关病毒(AAV),实现对下丘脑肽能神经元的稀疏标记(购买自布林凯斯)。

3. 成像与追踪:利用荧光显微光学切片断层成像技术(fMOST)对大脑样本进行成像,分辨率达0.32μm×0.32μm×1μm。开发Fast Neurite Tracer(FNT)软件进行轴突追踪,并将数据注册到Allen小鼠脑通用坐标框架(CCFv3)。

4. 数据分析:计算神经元的多种参数,如胞体位置、轴突长度和终末数量等。通过计算修正的Hausdorff匹配距离进行神经元分类,并进行多种分析,如富集分析、地形分析等。

1、单神经元投射组映射:成功重建了166只成年雄性小鼠中16个肽能神经元群体的7180个个体神经元的全脑投射组。这些神经元的胞体分布与已知神经肽表达模式相符,轴突广泛投射到大脑两侧,占据约 21.8%(同侧)和 10.2%(对侧)的体素。

2、神经元分类:基于轴突投射模式,将下丘脑肽能神经元分为2个主要类别和 31 种投射组定义的类型。非中脑投射类(Class I)包括1-15型,多数对非中脑区域有靶向偏好;中脑投射类(Class II)包括16-31型,投射到中脑导水管周围灰质(PAG)等区域。

3、轴突投射特征:不同类型神经元的轴突投射模式各异,且在下游区域存在靶偏好性。例如,某些神经元对特定的杏仁核核团、海马区域等有较强投射。通过与MouseLight数据集对比,验证了分类结果的可靠性。

4、胞体分布与神经肽富集:中脑投射神经元在外侧下丘脑区域(LHA)和腹内侧下丘脑核(VMH)富集,且在VMH中,某些神经肽(如Pdyn、Tac1等)在中脑投射神经元中显著富集。不同投射组类型的神经元在胞体分布和神经肽表达上也存在复杂的关系。

5、地形学组织:部分肽能神经元的轴突在特定靶点存在地形学组织。如Nts 表达的2型神经元投射到基底神经节的GPe和SNr时沿M-L和D-V轴有明显的地形学组织;4 型神经元中,Penk和Adcyap1表达的神经元分别对背侧和腹侧CA1区域有不同的投射模式和地形学对应关系。

6、关键肽能神经元群体分析:对Orexin、Agrp和Pomc表达的神经元进行分析,发现Orexin神经元包含多种投射组类型,具有不同的轴突支配模式;Agrp和Pomc神经元在投射模式上存在显著差异,Pomc神经元更多地投射到中脑、脑桥和延髓区域。

7、PAG 亚域和下丘脑内网络:确定了PAG的7个亚域,不同下丘脑神经元对这些亚域有不同的投射偏好。同时,发现下丘脑内存在6个模块化子网,与已知的下丘脑“防御”和“生殖”网络部分对应。

下丘脑肽能神经元的单细胞投射

1、揭示了下丘脑肽能神经元轴突投射的复杂性,表明广泛的轴突侧枝是下丘脑投射的基本特征。

2、发现投射组定义的类型与转录组定义的类型之间缺乏简单的一一对应关系,为理解神经元功能提供了新视角。

3、确定的地形学组织和模块化子网为进一步研究下丘脑功能的神经机制提供了结构基础,有助于深入探索下丘脑在调节生理功能和先天行为中的作用。